67 – Die Tiefe des Raumes

Meta-Humanismus

oder

Was uns die neuesten Weltraumfilme sagen

Das Genre »Science-Fiction« ist vor lauter Corona und Trump ins Abseits geraten. Schade eigentlich. Gute SciFi ist anders als Zukunftsforschung eine Fiktion mit Freiheitsgraden. Sie schildert das Morgen als Möglichkeitsraum, nicht im Rahmen einer Prognose, die ja immer um ihr verengtes »Eintreffen« kämpfen muss.

Es geht in dieser Literaturform um die Poesie der Zukunft. Ohne das Poetische sind wir verloren.

Einige meiner persönlichen Sichtungen über die Neujahrstage möchte ich hier mit Ihnen teilen.

Zu Weihnachten kam »Midnight Sky« von und mit George Clooney zu Netflix, weil es im Kino nicht gezeigt werden konnte. Clooney spielt in dieser Dystopie selbst die Hauptrolle als unendlich trauriger Endzeit-Mann auf einer Südpolstation. Er halluziniert ein Mädchen, dass er retten muss, und das eigentlich seine verlorene Tochter ist. In diesem Film ist alles schon vorbei, bevor es angefangen hat. Die Erde stirbt durch eine Art radioaktiven Pockenpilz, Corona hoch drei. Astronauten finden einen bewohnbaren Mond beim Jupiter (auf dem Kornfelder wachsen können; in astronomischer Wirklichkeit würde ein solcher Planet von Gravitation und Strahlung zerrissen). Die Astronauten sind die letzten Überlebenden, Schiffbruch der Menschheit, total. Alles wirkt gekünstelt, konstruiert, verdrehbucht. Ein abgekartetes Spiel mit apokalyptischen Ängsten. So haben wir, neben der Zukunft, gleich die Poesie verloren.

Ich muss weinen, wenn ich das mit den Meisterwerken meiner Jugend vergleiche. In Stanley Kubricks »2001 – Odyssee im Weltraum« ging es auch zum Jupiter – mitten hinein in die Geheimnisse, die ungeheure Coolness des Weltalls, die Ehrfurcht vor dem Unbekannten. SciFi ist dann gut, wenn sie eine Verbindung mit den ewigen Mysterien herstellt. Insofern ähnelt sie der Religion.

Eine Spur des Mysteriums findet sich immer wieder in meiner Stammserie StarTrek. Dieses Dauerepos trägt den guten alten kosmopolitischen Idealismus der Jahrtausendwende; einen Glauben an das Bessere, Gerechte und Humanere – an die Kraft der Weisheit, der Komplexität. In »Star Trek: Picard« hat sich mein Enterprise-Lieblingskommandant Jean-Luc-Picard (optische Ähnlichkeiten sind rein zufällig) auf sein Weingut in Frankreich in die Rente zurückgezogen. Das kann nicht lange gutgehen: Eine romulanische Hippiesekte droht, das ganze Universum zu zerstören – um es vor Künstlichen Intelligenzen zu retten. Kommt uns diese Umdrehung irgendwie bekannt vor?

Aber allein Patrick Steward noch einmal in Starfleet-Uniform zu sehen, streichelt die Seele…

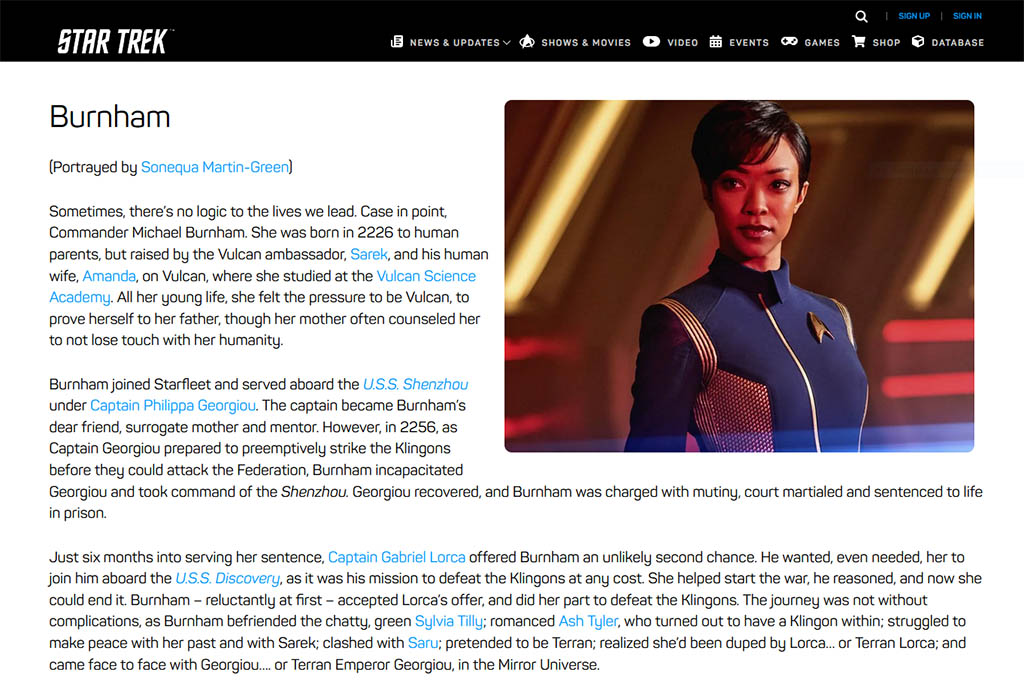

Trashig und dabei richtig großartig ist »Star Trek Discovery«: Enterprise goes LGBTQ+. Hauptfigur ist Michael, eine Super-Powerfrau des 25. Jahrhunderts; in der Welt der Zukunft haben Frauen eben auch Männernamen. Ein schwules Turtelpaar spielt eine weitere Hauptrolle (echte Männerküsse in Space!), und Transgender-Menschen sind auch an Bord. Die Enterprise warpt mit kosmischer Sporen-Energie – der erste Bio-Überlicht-Antrieb im All!

Auch hier wird man Good-Old-America-nostalgisch, sehnt sich zurück nach einer Zeit ohne das geistige Gangstertum unserer Tage. Ein echtes Anti-Trump-Spektakel mit den bislang am perfektesten gestylten Raumschiffen und SuperCamp Uniformen. Ein Kostümfilm. Sowas können wir heute gut gebrauchen – als schriller Trost in schweren Zeiten.

Die vielen verfilmten Mars-WG-Expeditionen, in denen immer alles gründlich schiefgeht, will ich hier gar nicht mehr erwähnen. (Ausnahme: die halbdokumentarische »Mars«-Serie von National Geographic/Netflix; eine bewundernswerte chinesische Kommandantin). Man fragt sich, warum Elon Musk immer noch so dringend zum Roten Planeten will. Wohnen wir nicht schon längst da – in einer Art Dauer-Dschungel-Mars-Camp mit wechselnden Besatzungen und Kalamitäten? Und ahnen wir nicht langsam, dass »da oben« gar kein Oben ist. Sondern reichlich viel roter Staub?

– Kleine Kosmische Pause –

Die einzig wahre SciFi-Innovation von heute ist »The Expanse« (Amazon Prime). Ein Epos mit inzwischen 56 (!) Folgen in 5 Episoden. Eine Kultserie, die erst bei Netflix erschien, dann aber wegen mangelnder Zuschauermassen durch Fangruppen zu Amazon Prime wanderte. (Am 15. Mai 2018 ließen Fans für mehrere Stunden ein Flugzeug mit einem „Save-the-Expanse“-Banner über dem Amazon-Hauptquartier in Los Angeles kreisen).

Die EXPANSE-Serie ist deshalb so bedeutsam, weil sie sich bemüht, die menschliche Geschichte realistisch weiter zu zeichnen- nach den Gesetzen der evolutionären Systemik. Hier gibt es eine dicke Schnittmenge zur Zukunftsforschung, wie ich sie meine. Expanse handelt von Wechselwirkungen – zwischen Umwelt, Psyche, Technologie, Politik. Schon der wunderbare Trailer zeigt, wie alles verbunden und verknüpft, aber auch tragisch verstrickt ist.

Während in der klassischen SciFi ENTWEDER die Handlung und ihr Tempo, ODER das Szenario die Hauptrolle spielt, bietet »The Expanse« beides: Im 24. Jahrhundert hat die Menschheit das Sonnensystem besiedelt, bis zu den Jupitermonden. Drei unterschiedliche Human-Kulturen haben sich in dieser der Phase der Erweiterung des menschlichen Siedlungsraums – »Expanse« eben – entwickelt. Auf der von einer wunderbar sarkastisch-menschlichen UN-Generalsekretärin regierten Erde (warmherzig gespielt von der iranischen Schauspielerin Shohreh Aghdashloo, der man ihr ungeheures Dilemma der Macht jede Sekunde anmerkt) gibt es Wohlstand, Slums, planetares Grundeinkommen (!) und Überbevölkerung. Und eine drei Grad zu warme Atmosphäre. Auf dem unwirtlichen Mars führen zwei Millionen Menschen ein hartes, diszipliniertes, aber auch egalitär-solidarisches High-Tech-Leben. Und dann sind da die BELTERS, das Rohstoff-Proletariat im Asteroidengürtel. Die Freaks und Rebellen der neuen solaren Ordnung. Sie leben auf ausgeleierten Raumschiffen, in ausgehöhlten Felsbrocken, auf schrottigen Stationen, neigen zum »Spacing«, zum Herauswerfen von Feinden oder Verrätern durch die Druckschleuse in den Weltraum. Sie bauen Rohstoffe und Substanzen ab, die sie an die »Inners«, die Bewohner der inneren Planeten verdealen. Tätowierte, strahlenresistente Haudegen, die schließlich eine fanatische Guerilla bilden, die der irischen IRA oder gar dem IS ähnelt.

Was »The Expanse« von all den anderen Serien unterscheidet, ist der gnadenlose Realismus. Die radikale humanistische Botschaft, die aber zugleich völlig illusionslos ist. Die Bösen sind nie nur die Bösen, der Raum ist nicht das verheißene Land, sondern eine Wüste aus Kälte und Leere. Raumfahrt im Sonnensystem hat in »The Expanse« wenig Romantik. Geflogen wird in zusammengeschweißten, manchmal schrottreifen Büchsen, die trotzdem genug Tech und Reaktorpower enthalten, um zum Saturn zu kommen. Für die irrwitzigen Distanzen braucht man Wochen oder Monate, und einen endlos langen BURN – Reaktorschub-Zeit, um tagelang zu beschleunigen und abzubremsen. Besonders Hardcore sind die Injektionsnadeln, die Stabilisator-Flüssigkeit in den menschlichen Körper jagen, wenn mit mehr als 6 G beschleunigt wird….

Was würde wirklich mit der menschlichen Kultur geschehen, wenn wir auf kalte Felsbrocken oder andere Planeten auswandern – und dabei unsere gewohnte Biosphäre überschreiten? Das ist der eigentliche rote Frage-Faden von »The Expanse« – wie würden wir uns fühlen und verändern? Transportiert wird der Faden durch die Beziehungen von Menschen, die einem sofort ans Herz wachsen. Die Protagonisten der »Rosinante« (so heißt das Abenteuer-Raumschiff leicht ironisch) sind Helden, aber keine Heroen. Frauen mit unfassbarer Power. Menschen mit Traumata, Ängsten und inneren Konflikten, mit Schicksalen und Identitätsproblemen. Und vor allem mit ständigem Heimweh. Aber die Heimaten der Erde sind verlorengegangen. Der Raum, mit den irrwitzigen Distanzen, zwingt dem Leben eine eigene Logik auf, formt die Seele, die Biographien, als existentialistische Wanderung. Der Körper spielt trotz allem Digitalen eine wichtige Rolle, gerade weil er sich den neuen Habitaten anpassen muss. In der schwachen Schwerkraft der Asteroiden haben die Menschen dünne Knochen und zähe Sehnen entwickelt. Marsianer trainieren sich als Kampfmaschinen. Die »Inners« von der Erde lieben ganz earthlike Bodybuilding und Verstärkungs-Implantate.

»The Expanse« bietet neben viel Action ein plausibles sozio-evolutionäres Zukunfts-Modell, in dem die Gesetze DYNAMISCHER ADAPTION gelten. So wie unsere Vorfahren sich beim Vordringen auf der Erde immer wieder neu an neue Umwelten und Verhältnisse anpassten, und dabei neue kulturelle, politische soziale Systeme »erfanden«, erzeugen Wanderungsbewegungen immer neue Systeme, Technologien – und eben auch Konflikte. Die menschliche Psyche, geschmiedet in Millionen Jahren als Jäger und Sammler, ändert sich. Und bleibt sich doch irgendwie gleich. Zivilisation ist ein ständiges Tasten, ein Balancieren am Abgrund.

Technologie in »The Expanse« ist auf urvertraute Weise clonky – hart, metallisch, industriell. Stiefel plus Eisengitter.

Gleichzeitig verzichtet die Serie weitgehend auf die Wundermittel aus der Zeit der »kindlichen« SciFi:

- Kein Warp-Drive

- Keine Aliens (jedenfalls nicht in der üblichen Form)

- Keine niedlichen Roboter (wie klug: menschenähnliche Roboter werden sich in einer realen menschlichen Gesellschaft nicht durchsetzen; sie stören das Soziale)

- Kein „Beam-me-up”

- Keine Laserpistolen.

Ein halbes Jahrhundert nach Kubricks semi-religiösem Erlösungs-Mythos “2001”, der die Menschheit zu abstrakten, fürsorglichen Gottheiten führte, kehrt der Existentialismus in die SciFi zurück. Aber »The Expanse« ist nicht (nur) dystopisch, sondern auch wundervoll, rätselhaft, verwirrend, zum Staunen zwingend. Statt großzügiger oder mörderischer Aliens gibt es (ausgerechnet) infektiöse Mikroorganismen aus dem All (das so genannte Protomolekül). Dies ist das Produkt eines gnostischen Kampfes zweier eigentlich schon ausgestorbenen Kosmos-Kulturen – so viel zu den »Göttern im Universum«. In diesem Universum bleiben wir fremd, unerlöst, aber gerade dadurch wird die Menschlichkeit sichtbar, die uns als Humanoide verbindet. Die Serie feiert vor Allem den „Jubel des Möglichen”, wie der Philosoph Andreas Weber die bedingungslose Bejahung der menschlichen Vitalität nennt.

(A. Weber: Enlivenment. Eine Kultur des Lebens – Versuch einer Poetik für das Anthropozän, Matthes und Seitz).

Mark Fergus und Hawk Ostby, die norwegisch-indisch-amerikanischen Drehbuchschreiber, haben hier womöglich ein neues Genre aufgestoßen: Ich nenne es den META-HUMANISMUS. Die Anerkennung des human beings in all seinen Facetten, Schönheiten, Hoffnungen, Abgründen, aber ohne bullshit. Das Feiern der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst als unzerstörbare Utopie (es gibt auch Filme solcher Art im Nicht-SciFi-Genre (etwa »You are my Friend« von Tom Hanks). Und natürlich sind viele Klassiker, die wir heute noch lieben, genau aus diesem feinen Stoff gewebt.

Diesem Stoff, der das Universum zusammenhält.

Es ist tröstlich (und auch ein bisschen zum Weinen) wie selbst in einer Zeit, in der alle Bilder, Visionen und Hoffnungen verbraucht zu sein scheinen, als hätte sie ein Protomolekül befallen, immer noch das Menschliche das mit uns in die Zukunft reist. Und dass Realität, im Sinne von Wahrheit, dabei eine wunderbare Rolle spielen kann.