73 – Frieden mit Corona

Wie wir uns mit der Krise versöhnen können.

Ein Denk-Experiment.

Darf ich Sie im Abklang der Corona-Krise noch einmal auf eine kleine Regnose-Reise mitnehmen?

Springen wir zunächst in die Vergangenheit der letzten 15 Monate. Wie haben wir eigentlich die Corona-Krise bewältigt (oder werden sie demnächst, in Form eines pandemischen Gleichgewichts, bewältigt haben)?

Stellen Sie sich einmal vor, folgender Satz wäre wahr:

Wir haben es eigentlich ganz gut gemacht!

Wie bitte?

Ist nicht alles vollkommen schiefgegangen? Ein einziges Desaster? Die Impfkatastrophe! Das Bund-Länder Chaos! Die unfähige Bürokratie! Die Wegschließ-Mentalität! Das Versagen der Schulen! Die mangelnde Digitalität! Ganz zu schweigen von den vergessenen Pflegekräfte und Ärzten. Die vielen, vielen Toten. Das einsame Sterben.

Wenn wir fertig sind mit dieser Litanei, wäre es Zeit, ein wenig innezuhalten. Fragen wir einmal von der anderen Seite her: Was hätte denn anders sein können, in diesem überlangen Corona-Jahr?

Wir hätten es wie die Neuseeländer machen müssen – eine erfolgreiche NO COVID-Strategie mit wenig Toten und geringen Infektionen!

Aber wir waren eben nicht Neuseeland. Wir leben nicht auf einer Insel am Ende der Welt. Wir hatten auch keine Premierministerin Jacinda Ardern, die mit ihrer empathischen Art eine kleine, junge Nation integrieren konnte (Eine interessante Frage: Was wäre in der öffentlichen Meinung los gewesen, wenn in Deutschland jemand so etwas versucht hätte?).

Der größte gemeinsame Nenner der Empörung besteht in der »Impfkatastrophe«. Wenn wir rasend schnell geimpft hätten, wie Großbritannien, wie die USA dann, ja dann, wäre alles Schlimme nicht passiert.

Wir vergessen dabei, dass es in den USA und Großbritannien VOR der großen Impfkampagne eine schreckliche Überzahl an Todesopfern gab. Das Schlimme war schon passiert. Das war der Hintergrund jenes Impf-Patriotismus, bei dem man sich die ersten Kontingente verfügbarer Impfstoffe unter den Nagel riss, indem man sie vom Markt wegkaufte.

Wir, die Europäer, hätten das eben auch machen sollen!

Dann hätten eben andere das Nachsehen gehabt.

Das hätte uns egal sein können!

Wirklich?

Aus der Rückwärts-Distanz der Pandemieverläufe relativieren sich die manche Unterschiede, die wir noch als Kurzem als Beweis für das »Totale Versagen« der Politik herangezogen haben. Es zeigt sich, dass jedes Land einem anderen Pfad von Irrtum, Versagen und Lernen folgte. Gerade die Länder, in denen es in der zweiten oder dritten Welle besonders schlimm kam, mit Inzidenzen bis an die 1000, drückten danach die Zahlen besonders gründlich (mit Ausnahme von Brasilien und einigen anderen populistisch regierten Ländern).

Für den Weg durch die Krise gab es offenbar viele verschlungene Pfade. Es gab den schweizerischen Weg, der auf eine verantwortliche Bürgergesellschaft setzte. Und in der Schweiz tatsächlich gelang. Es gab den österreichischen Weg mit vielen, vielen Tests. Es gab den schwedischen Weg, der gründlich kritisiert wurde, aber auch seine Vorteile hatte. In Holland verfolgte man einen holländischen Wuselweg, der, wie sagt man so schön, suboptimal war.

Aber am ENDE waren die Unterschiede nicht so groß.

Aber immer war es schmerzhaft.

Alle haben Fehler gemacht, Irrtümer begangen, sich verirrt.

Die meisten haben daraus gelernt.

Unter Streit, Leid und Tränen.

Ähnliches galt für Städte. Für Familien. Für jeden Einzelnen von uns. Wir wurstelten uns durch die Krise. Durch Langeweile. Angst. Verzweiflung. Hoffnung.

Wir haben es gar nicht so schlecht gemacht.

Das anzuerkennen könnte heilend sein. Aber warum gelingt uns das so schwer?

Der Empörismus

Ich nenne die Gefühlslage, in der wir im Modus der anklagenden Beschwerde verharren, den Empörismus. Das ist ein Zustand, in dem unser Hirn – unser »mind« – in eine Art Negativitäts-Trance verfällt. Wir scannen unsere Umwelt dann unentwegt im Raster eines Abwärtsvergleiches. Wenn andere Misserfolge haben, stärkt uns das in unserem Gefühl, überlegen zu sein. Wenn andere einen Vorteil haben, sind wir empört über die Ungerechtigkeit. Wir suchen fanatisch nach dem Negativen, um daraus einen inneren Mehrwert zu generieren.

Empörismus ist eine erprobte Methode, von den eigenen Gefühlen abzulenken. Man hält die eigenen Ängste besser aus, wenn man sie anderen in die Schuhe schiebt. Man transformiert Angst in Wut und Abwertung, und das fühlt sich einfach besser an als die Hilflosigkeit, das Ausgeliefertsein.

So entsteht der Corona-Schwurbel – in seinen vielfältigen Varianten.

In den Medien wird dieser Schwurbel bereitwillig aufgenommen und verstärkt. Was wäre besser für Clickraten und Einschaltquoten als permanente wütende Empörung?

Dasselbe gilt auch für den bösartigen Populismus. Der freut sich ganz besonders über jede geistige und emotionale Verwirrung.

Im Kern hat der Schwurbel mit unserem Anspruchssystem zu tun. Wir erwarten viel von der Welt. Wir erwarten vom Staat, dass er sich nicht einmischt. Uns nicht behelligt, belästigt, die Freiheit nimmt. Wir verlangen gleichzeitig perfekte Autobahnen. Ohne Geschwindigkeitsbeschränkung.

Im Ernstfall, in der Krise, erwarten wir allerdings Perfektion.

Wir erwarten von Technologie, dass sie die schnellen Lösungen bereitstellt. Aber wir blenden die Fehlerhaftigkeit von Technik aus. Und dass das menschliche Verhalten immer die zentrale Rolle spielt.

Im Zustand des Empörismus verliert man den Überblick über die Zusammenhänge. Man beißt sich an Teilaspekten fest, die man dann ins Absolute aufbläst. Diese Ochsenfrosch-Strategie ist besonders bei der Debatte um das berühmte Bundesnotbremsengesetz sichtbar geworden. Nichts wurde auf dem Empörungskarussell tiefer verachtet, verhöhnt, niedergemacht als dieses „wirre Machwerk, das den Bürger an der Nase herumführt” (eine große deutsche Tageszeitung).

Dabei war es ziemlich klug konstruiert. Es beinhaltet Elemente notwendiger Selbstorganisation, Rückkoppelungen, die die Verantwortung auf die lokale Ebene legten, und dadurch einen Motivationseffekt hatten. Es war adaptiv und dezentral und gleichzeitig verbindlich genug.

Perfekt war es nicht. Wie könnte es auch?

Es war genau richtig. Und es wirkte. Ziemlich gut sogar.

Krisen bedeuten immer eine existentielle Paradoxie, in der wir uns in einem moralischen Dilemma befinden. Alles ist in irgendeinem Sinne falsch: Alles schließen, alles öffnen, Schulen schließen, Läden dichthalten, nächtliche Ausgangssperren, vorsichtige Öffnungen – was IMMER wir auch tun, es hat immer fatale Auswirkungen WOANDERS.

Auch der Kompromiss ist falsch. Sogar ganz besonders falsch. Denn er enttäuscht zugleich mehrere Ansprüche an Perfektion. Deshalb wird der Kompromiss am härtesten verurteilt, von allen Seiten. Echte Krisen etablieren das Gesetz des unentscheidbaren Entscheidungszwangs: Gerade das, was UNENTSCHEIDBAR IST, muss entschieden werden.

In einer Liebeskrise ist es genauso falsch, jemanden zu verlassen, wie bei ihm zu bleiben. Man wird dennoch eine Entscheidung treffen müssen. Daraus entwickelt sich ein neuer Weg. In einer Berufskrise verliert man entweder Sicherheit oder Freiheit. Aber man gewinnt gerade dadurch eine neue Dimension, einen Bewegungsspielraum, der ins Neue führt.

Laurence J. Peter, der Erfinder des Peter-Prinzips, sagte es so : „Manche Probleme sind so komplex, dass man hochintelligent und gut informiert sein muss, um bei ihnen unentschieden zu sein. “

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Anfang der Krise diesen wunderbaren Satz gesagt: „Wir werden uns gegenseitig vieles verzeihen müssen.” Vielleicht hätte er noch hinzufügen sollen: Auch uns selbst.

Eine Krise ist immer auch mit Trauer verbunden. Und mit Scham. Rückwärts blickend entdecken wir womöglich, dass wir im Zustand des Empörismus dazu neigten, „uns in Binsenweisheiten zu marinieren” (der amerikanische Essayist William Deresiewicz in „Solitude and Leadership“).

Wir könnten Spahns Satz etwas weiterführen. Wir werden die Krise bewältigt haben, wenn wir uns selbst verzeihen – unsere Dummheiten, Eitelkeiten, Aufregungen, Hysterien. Dann können wir der Krise irgendwann sogar dankbar sein.

Dankbar? Das geht jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Wäre das nicht zynisch?

Zynisch wäre nur, wenn wir die andere Seite verleugnen: Den Mut und die Größe, die Menschen in Millionen alltäglicher Situationen gezeigt haben. Die Geduld, das Durchhaltevermögen. Das Über-Sich-Hinauswachsen, das in unendlich vielen kleinen Geschichten auftauchte.

Alles, was wir gelernt und verstanden haben. Über uns selbst und die Welt. Über das, was kostbar ist. Und das, auf was wir verzichten können.

Eine Krise ist furchtbar. Aber sie beinhaltet die Möglichkeit, dass wir uns verwandeln. Diese Möglichkeit auszuschließen heißt, die Zukunft zu leugnen.

Das soziale Biom

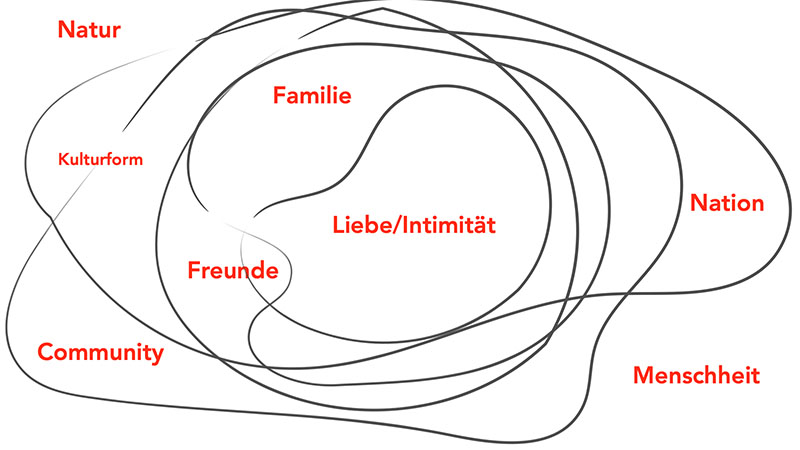

In Krisen wie der Coronakrise wird überdeutlich, wie existentiell das SOZIALE BIOM ist, in dem wir alle existieren. Dieser Begriff stammt von Jeffrey Hall, einem Professor für Kommunikation an der Universität von Kansas, der damit die Idee eines organischen Modells auf die soziale Welt überträgt.

Hall definiert das Sozial-Biom es als individuelles Öko-System der Beziehungen und Interaktionen. Es wirkt als eine Art Nährboden, die uns in Krisenzeiten stark und resilient halten kann. „Wir brauchen verschiedene soziale Nährstoffe, verschiedene Formen von Kommunikation (freundschaftliche, intime, spirituelle) um gesund zu bleiben und resilient zu werden.” Das Sozialbiom ist der beste Prognostiker unserer generellen Gesundheit.

The social biome: how to build nourishing friendships – and banish loneliness (The Guardian)

Etwa so sieht das soziale Biom aus – wenn es „gesund“ ist:

Jetzt, im Ausklang der Krise, wird deutlich, dass die Corona-Krise die Linien und Kreise dieses Bioms verschoben hat – tendenziell in den Bereich der höheren Bezüge, zu Natur, Menschheit und darüber hinaus. Das gilt besonders für das Ökologische. In der Auseinandersetzung um die die Klimakrise herrscht plötzlich ein ganz anderer Tonfall, über den man sich tatsächlich wundern kann. Eine neue Entschiedenheit, eine neue Konstruktivität.

Zum ersten Mal gibt es in Deutschland eine klare Mehrheit für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn.

Wir stellen uns Wandel gerne als einen heroischen Akt vor. Als »Große Läuterung«, aus der wir wie Phönix aus der Asche zu neuen moralischen Ufern streben. Aber die Wahrheit der Krise zeigt uns: Wandel besteht aus vielen kleinen Erkenntnissen, Einsichten, Wahrnehmungen, die uns befähigen, eine neue Wirklichkeit zu erzeugen. Wandel entsteht, indem wir in ihn hineinwachsen. Wir leben, wie der israelische Philosoph Gershom Scholem einmal sagte, in „Plastischen Zeiten“. Wenn wir jetzt handeln, wird alles anders. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Gegenwart und Zukunft schon. Die Zukunft entsteht aus ÜBERstandenen, aber auch VERstandenen Krisen.