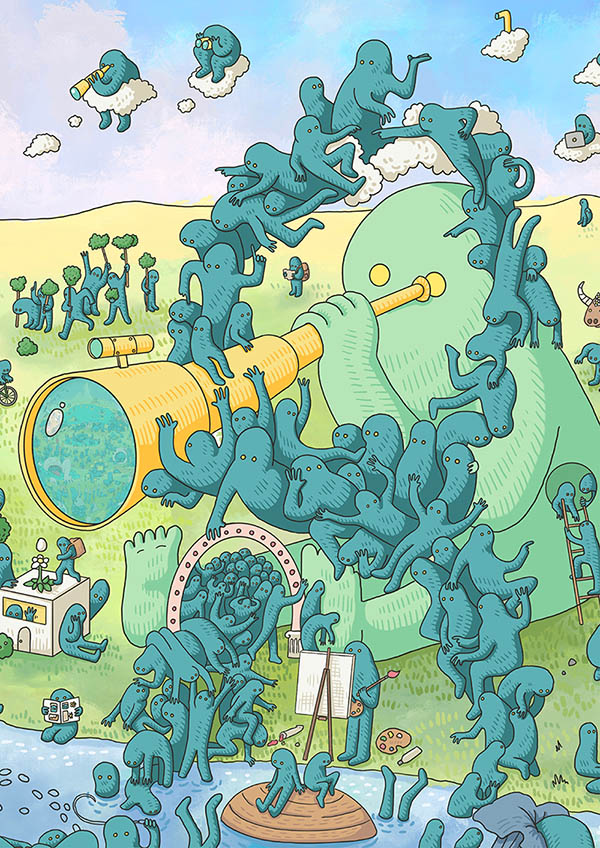

82 – Wir Riesenzwerge

Sie fühlen sich, davon gehe ich einmal aus, als Europäerin oder Weltbürger. Sie interessieren sich dafür, was in der Welt passiert. Auf ihrem Heimatplaneten, so empfinden die meisten Menschen in unseren Kreisen, kennen sie sich ganz gut aus.

Dachte ich auch, bis ich wieder einmal mit der famosen Website Google Maps herumgespielt habe. Beim Klicken auf „Meine Zeitachse“ zeigt die Weltkarte mit roten Klecksen alle Punkte, an denen ich schon einmal war. Beim Draufzoomen werden daraus dicke rote Linien. Ich war über mich selbst beeindruckt, wie die breiten Streifen vor allem Süddeutschland fast komplett bedeckten. Aber dann habe ich noch näher herangezoomt. Da wurde mir klar: Meine Reiserouten sind eigentlich nur lächerlich dünne Spuren. Ja, „ich war“ in Offenburg: Meine Route zeigte eine Fahrt zum Hotel, einen Gang ins Tagungszentrum, eine kleine Runde zu Fuß durch die Altstadt. Ein Klacks! Auch in Venedig, Madrid oder Istanbul gab es auf den ersten Blick eindrucksvoll viele Spuren von mir. Aber es waren die üblichen Besucherrouten, die immer nur einen winzigen Prozentsatz der Fläche abdecken.

Selbst Extremreisenden dürfte es nicht viel anders gehen. Statistisch gesehen kennt ein Mensch von „der Welt“ – intensiv und aus eigener Erfahrung – lediglich Kleckse, Pünktchen, Miniminiflecken.

Vor ein paar Jahren habe ich Klaus Zapf kennengelernt, den (inzwischen verstorbenen) König der deutschen Möbelspediteure. Er war stolz darauf, in seiner mehrere Jahrzehnte langen Tätigkeit über 300.000 Wohnungen von innen gesehen zu haben – womit er wahrscheinlich den Weltrekord hält. Wie viele aller deutschen Wohnungen kannte er damit? Nicht einmal ein Prozent!

Zwerge oder Riesen?

Angesichts meines Fußabdrückchens auf diesem riesigen Planeten bin ich zurückhaltender geworden. Sind wir Menschen vielleicht nur Zwerge, die sich für Riesen halten? Das gilt auch für den Blick auf die Zukunft des Klimas und für den Blick auf die Zukunft überhaupt.

Eine Globusreise

Als Teenie liebte ich die Fernsehsendungen mit Professor Heinz Haber, meinem Wissenschafts-Guru aus der Zeit vor YouTube. In einer Folge aus dem Jahr 1979 sprach er über das Klima. Damals ging es um die Angst vor der Kälte. „Kommt eine neue Eiszeit?“ lautete die bange Frage, und Rudi Carrell landete einen Hit mit dem Schlager „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“

Haber stand im Studio vor einem Modell des Planeten Erde in typischer Globusgröße, Durchmesser 32 cm. Anhand dieser Miniausgabe im Maßstab 1 zu 40 Millionen erläuterte er die Dimensionen der Erde. Die Modell-Erdkugel stand leichtfüßig auf einem Ständer. Hätte sie das maßstabsgetreue Gewicht unseres Planeten, müsste sie 185 kg wiegen. Man hätte also mehrere starke Männer gebraucht, um das Ding ins Studio zu wuchten.

Das gesamte Wasser der Erde, inklusive aller Weltmeere und Grundwasserströme, würde im Modell in ein kleines Glasröhrchen passen: 21 Kubikzentimeter, weniger als ein Espresso. Alles Eis der Erde an den Polen und in allen Gletschern füllt auf der Modellerde einen halben Kubikzentimeter, nicht einmal ein Fingerhut. Sämtliches Süßwasser wäre ein Tropfen aus einer Pipette. Zur Veranschaulichung der Atmosphäre legte Haber ein hauchdünnes Tuch aus Kashmirseide über den Globus. Er entschuldigte sich, dass er nichts Passenderes gefunden hatte, denn mit seinem feinen Gewicht von 5 Gramm war es immer noch 20-mal schwerer als die Luftschicht der Modellerde.

Konnte das sein? Hatte sich da jemand vertan? Nein, alles korrekt. Ich habe weitergerechnet: Die Meere, im Schnitt rund 3.800 Meter tief, kämen beim 32-cm-Modell auf einen Zehntelmillimeter, dünner als eine Lackschicht. Den Mount Everest, mit 8.849 Metern die höchste Erhebung der Erde, könnte man auf einem maßstabsgetreuen Planetenmodell mit bloßen Auge nicht erkennen (zwei Zehntelmillimeter). Das tiefste Loch, das Menschen in ihren Heimatplaneten bohren konnten (12,2 km), ist im Modell einen Drittelmillimeter tief. Auf der Original-Erde ist es dort unten so heiß, dass Bohrer schmelzen, aus welchem unglaublich harten Material man sie auch fertigt. Vulkane, die gefühlt Materie aus dem „Inneren der Erde“ nach außen blasen, können im Extremfall auf Stoffe aus einem Millimeter Tiefe des Modellglobus zurückgreifen.

Würden alle acht Milliarden Erdbewohner so dicht gedrängt stehen wie bei einem Open-Air-Konzert (vier pro Quadratmeter), passen sie auf einen quadratischen Platz mit 40 km Kantenlänge – auf dem Modellglobus ein Millimeter. Drängen sie sich alle so eng zusammen wie in Telefonzellen-Rekorden (16 Menschen pro Quadratmeter, der Weltrekord liegt über 18), würde die Fläche des Bodensees reichen. Suchen Sie diesen See einmal auf einem Globus – er ist zu klein, um abgebildet werden zu können. Sind wir wirklich so eine massenhafte, überbordende Spezies, für die wir uns immer halten?

Eine Zeitreise

Eine gute Ergänzung zum räumlichen Globusmodell ist ein Zeitmodell, bei dem die fünf Milliarden Jahre, die der Planet Erde alt ist, auf ein Jahr verkleinert werden. Ein 80 Jahre langes Leben dauert in diesem Zeitmaßstab von 1 zu 5 Milliarden eine halbe Sekunde. Damit wird eine weitere Zwergeneigenschaft deutlich: Wir Menschen sind nicht nur winzig, sondern auch sehr, sehr jung.

Die ersten Monate ihres einjährigen Zeitraffer-Daseins beschäftigt sich die Erde vor allem mit ihrer eigenen Abkühlung. Bis Mitte Mai ist sie völlig unbewohnbar, danach entstehen erste Einzeller und Bakterien. Richtige Lebewesen gibt es erst ein halbes Jahr später. Anfang Dezember gehen die ersten von ihnen an Land. Ab dem 10. Dezember bilden sich Säugetiere und Saurier.

Am Mittag des 27. Dezember sterben fast alle Tiere aus, ausgelöst durch einen Asteroiden mit 14 km Durchmesser. Im Maßstab des 32-cm-Globus ein Körnchen mit einem halben Millimeter Durchmesser, das unseren Planeten aber mit der Wucht einer Gewehrkugel traf. Diese letzte große irdische Klimakatastrophe ließ die globale Durchschnittstemperatur der Erde von 20 auf über 25 Grad steigen – viel heißer, als es selbst mit verschärfter Verbrennung aller Fossilien jemals werden könnte. An den Polen wachsen damals Dschungel, der Meeresspiegel liegt über 100 Meter höher als heute. Das überleben nur ein paar Kleinsaurier, aus denen die Vögel entstehen, und mausgroße Säugetiere, die sich in nie dagewesener Artenvielfalt entwickeln und einen fulminanten Siegeszug antreten.

Im Laufe des 28. Dezembers türmen sich durch Zusammenstöße kontinentaler Schollen und Ozeanböden alle heutigen Hochgebirge auf. Aber noch immer gibt es keine Spur vom Menschen. Vermutlich, weil es noch viel zu warm ist auf der Erde.

Erst am Abend des 31. Dezember (etwa zu Beginn der Tagesschau) finden sich erste Spuren früher Menschentypen in Ostafrika. Gegen 22 Uhr beginnt in Europa, Asien und Nordamerika eine Periode großer Vereisung. Um 23 Uhr 50, während einer Zwischen-Warmzeit, ist die Höhle im Neandertal bei Düsseldorf bewohnt. Um 23 Uhr 57 beginnt der vorläufig letzte große Vorstoß des Eises, in Deutschland wird Schleswig-Holstein unter Gletschern begraben. Um 23 Uhr 59 aber tauen die Gletscher in der norddeutschen Tiefebene, Skandinavien, der Schweiz und vielen anderen Orten. Erst in der letzten Minute des Modelljahres beginnt das bis heute andauernde Holozän, eine leicht angewärmte Eiszeit mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 14 Grad. Mit ihr startet die eigentliche Kulturgeschichte der Menschheit.

Um 23 Uhr 59 und 28 Sekunden wird in Ägypten die Cheopspyramide errichtet. 13 Sekunden vor Mitternacht wird Jesus von Nazareth geboren und gekreuzigt. 3 Sekunden vor Mitternacht sucht Kolumbus den Seeweg nach Indien und stößt auf Amerika. In der vorletzten Sekunde leben Napoleon, Goethe und Beethoven. In der letzten Sekunde des Jahres versechsfacht sich die Erdbevölkerung.

Wie mächtig sind wir?

Bei dieser Reise haben Sie eine erstaunliche menschliche Eigenschaft am eigenen Leib erlebt: die Macht der Phantasie, Ihre räumlich grenzenlose Denkpower und die allen Zeitgrenzen entzogene Geschwindigkeit Ihres Geistes.

Damit stellt sich eine reizvolle Frage: Könnte es sein, dass wir von der typisch menschlichen, beliebig dehn- und schrumpfbaren Vorstellungskraft in unserem Gehirn fortwährend gefoppt werden? Dass wir, ohne es zu merken, hin- und her geschleudert werden von unserer ureigenen menschlichen Multidimensionalität?

Mal sind wir Zwerge: Alle Ameisen auf der Erde wiegen (je nach Schätzung) ein- bis dreimal so viel wie alle Menschen (70 Millionen Tonnen). Den riesigen Erdball unter unseren Füßen haben wir gerade mal zart angeritzt. Unser Energiebedarf ist – verglichen mit dem Reichtum im All – lächerlich. Ein halbes Milliardstel aller Sonnenstrahlen trifft unseren Planeten. Pro Jahr würden drei Stunden der hier ankommenden Energie genügen, um den kompletten Verbrauch von uns Zwergen zu decken.

Und die Gesamtdauer der menschlichen Zivilisation ist ein kurzes Aufflackern, verglichen mit dem Alter des Planeten oder des Universums.

Mal sind wir Riesen: Kein anderes Lebewesen kann sich selbst, seinen eigenen Planeten und das ihn umgebende Universum so genau beschreiben und erforschen wie der Mensch. Dieses kleine Lebewesen hat die Möglichkeit, Zeit und Raum mühelos in seinem Geist unterzubringen. Ja, es kann hinauswachsen über alles, was es sieht, erlebt und weiß. Es kann sich beliebig viele, beliebig große und beliebig andersartig gestaltete Universen ausdenken und mit seinem Bewusstsein füllen. Erstmals nach Milliarden Jahren gibt es ein Lebewesen, das das gigantische Spektakel über seinem Kopf und unter seinen Füßen verstehen, erforschen, bewundern und besingen kann.

Es kann auch Techniken entwickeln, die sich auf den ganzen Planeten auswirken. Aber kann es wirklich „die Natur zerstören“? Kann es den „Weltuntergang“ auslösen?

Das Paradox

Wie sollen wir Menschen nur fertig werden mit unserem Zwerg-Riese-Paradox? Eine Frage, die keineswegs nur Denkakrobatik ist. Sie stellt sich mit der Klimapolitik in vorher kaum dagewesener Konkretheit.

Denkmodell 1: Menschen sind Klimazwerge. Sie überschätzen sich und ihre Rolle auf ihrem riesigen Planeten. Während die Erde um die Sonne kreist, eiert die schräg stehende Erdachse in einem wackligen Takt von zigtausend Jahren. So kriegt – in 10.000-Jahres-Rhythmen – mal die landreiche Nordhalbkugel, mal die meeresreiche Südhalbkugel etwas mehr Sonnenlicht ab (die sogenannten Milanković-Zyklen). Dazu kommen mögliche Ereignisse in der Tiefe des in seinem Inneren unerforschten und weitgehend unerforschbaren Erdballs, und weitere Phänomene aus dem Riesenreich des Universums – Sonnenflecken, galaktische Stürme, Meteoriten.

Denkmodell 2: Menschen sind Klimariesen. Im Lauf der letzten Jahrhunderte haben sie durch das massenhafte Verbrennen von Rohstoffen und durch vielfältige Eingriffe ins Ökosystem das sensible Gleichgewicht fundamental durcheinandergebracht. Sie haben den Anteil des Gases Kohlendioxid in der Atmosphäre von 0,3 auf 0,5 Promille erhöht und dadurch eine verhängnisvolle Entwicklung in Gang gesetzt. Pikantes Detail: Möglicherweise verdanken die heutigen Erdbewohner der fleißigen Heiztätigkeit ihrer Vorfahren, dass sie nicht zurückgeschlittert sind in eine Eiszeit (die eigentlich auf dem Klimaplan des Planeten gestanden hätte). Aber nun haben sie es mit dem Aufwärmen offenbar übertrieben.

Anhänger der Denkmodells 1 werden in der Regel als „Klimaskeptiker“, Befürworter von Denkmodell 2 als „Klimaforscher“ bezeichnet. Welches davon ist richtig?

Der Spieltheoretiker Christian Rieck hat darauf hingewiesen, dass bei derartigen Entweder-Oder-Szenarios die wahrscheinlichste Entwicklung gern übersehen wird: dass beide falsch liegen. Und dass obendrein die schlichte Aufteilung in Entweder und Oder der Wirklichkeit nicht einmal ansatzweise gerecht wird.

Warum es die Welt nicht gibt

Der Bonner Philosoph Markus Gabriel hat einen verblüffenden Ausweg aus dem Zwerg-Riesen-Dilemma gefunden. Er fragt: Was meinen wir mit der Aussage, dass es „etwas gibt“? Letztlich heißt „es gibt“, dass es „in der Welt“ vorkommt – eine sehr großzügige Interpretation. Denn so gesehen „gibt es“ nicht nur Menschen, Bäume oder Maschinen, sondern auch rosa Einhörner, mit Überlichtgeschwindigkeit rasende Raumkreuzer, Superhelden mit Superkräften und sprechende Mäuse. Menschen erleben tagtäglich, dass es auch Dinge „gibt“, die es „nicht gibt“. All das sind jeweils verschiedene Arten von „es gibt“, und jede dieser Arten nennt Gabriel ein „Sinnfeld“. So ist der Mond in dem einen Sinnfeld ein Himmelskörper, in einem anderen ein lyrisches Motiv, in wieder einem anderen eine auf die menschliche Seele wirkende Kraft. All diese einzelnen Sinnfelder können sich auch überschneiden und gegenseitig aufeinander wirken.

Gabriel liebt als Beispiel ein Szenario, in dem eine Frau namens Astrid, der Autor und der Leser den Vesuv betrachten – zur gleichen Zeit, aber von verschiedenen Orten aus. Astrid sitzt in Sorrent und sieht den Berg von Süden, der Autor und der Leser blicken ihn von Neapel aus an. Die klassische philosophische Frage lautet: Wie viele Gegenstände namens „Vesuv“ gibt es?

Der alte Realismus behauptet, es gebe nur einen „wirklichen“ Gegenstand, den Vesuv eben. Der moderne Konstruktivismus dagegen kommt auf drei Gegenstände: den Vesuv von Astrid, den des Autors und den des Lesers. Den Vesuv der Realisten (den Vesuv „an sich“) dagegen gibt es bei dieser Sichtweise nicht. Und wenn doch, wäre der der menschlichen Wahrnehmung entzogen. Gabriel dagegen zählt mindestens vier Gegenstände: den Vesuv in drei verschiedenen Perspektiven und dazu noch „den Vesuv“.

Viele gegenwärtige Diskussionen drehen sich genau um diese Frage: Welches der vielen Sinnfelder ist denn das „eigentliche“? Ist der Vesuv „an sich“ nicht doch „wahrer“ oder „realer“ als die subjektiv von Menschen wahrgenommenen Bilder von ihm? Was wird dem „wahren“ Vesuv gerechter: ihn zu vermessen, ihn zu besteigen, ihn anzubeten, oder ein Gedicht über ihn zu schreiben? Es muss doch ober- oder außerhalb aller partiellen Sinnfelder „den Sinn“ geben, „die Wahrheit“ oder „was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält“.

Doch da sagt Gabriel, und zwar voller Begeisterung: Nein, das ist nicht möglich. Es kann keinen Punkt außerhalb „der Welt“ geben, weil in dieser „Welt“ bereits „alles“ enthalten ist. Sobald sich jemand einen Punkt ausdenkt, von dem aus er „die Welt“ als außerweltlicher Beobachter betrachtet – ist dieser gedachte Punkt bereits wieder Teil der Welt. Markus Gabriel nennt seine Sicht der Dinge den „Neuen Realismus“, der in dem reizvollen Paradox endet: Es gibt „alles“, aber „die Welt“ gibt es nicht. Es gibt Sinnfelder, aber eine Welt bilden sie nicht.

Neuer Realismus

Das ist mehr als ein Gedankenspiel oder abgehobene Philosophie. Der „Neue Realismus“ hat praktische Konsequenzen in allen Diskursen, bei denen es vollmundig darum geht, „die Welt“ zu retten. Meist ist damit „die Erde“ gemeint, aber die hat ganz ähnliche Eigenschaften wie „die Welt“: Es ist kein sinnvoller Ort außerhalb von ihr denkbar. Science-Fiction-Träume, auf einen anderen Planeten umzuziehen, sind Unsinn. Auf der Erde gibt es nicht annährend genug Energie und Ressourcen, um einen nennenswerten Teil der Menschheit aus dem Schwerefeld der Erde weg zu transportieren. Ganz zu schweigen von den Problemen, auf dem Mars oder sonst wo lebensfreundliche Bedingungen zu schaffen.

Vor allem gibt es keinen beschreibbaren oder gar richtigen Norm-Zustand „der Natur“ oder „der Welt“, der erreicht oder wiederhergestellt werden müsste. Weltrettungsvorstellungen kranken an der Frage, wie die Welt „eigentlich“ sein soll. Es gibt krude Berechnungen, wie viele Milliarden Menschen die Erde „verträgt“ – bis hin zu dem krankhaften Wunsch, die Erde wäre erst dann wieder „Natur“, wenn der Mensch sie nicht mehr „kaputt macht“.

Wir Menschen leben – und zwar ausgesprochen komfortabel – auf diesem Planeten, weil wir anpassungsfähig sind und veränderungswillig. Weil wir aus unseren Fehlern lernen und im ständigen Wettbewerb um die besten Lösungen ringen. Weil wir unseren Heimathimmelskörper immer gestaltet und verändert haben. So wie Ameisen „die Natur“ verändern, indem sie Gänge graben, fremde Ameisenarten bekriegen und sich Blattläuse als Nutztiere halten. Natur ist Veränderung. Wäre sie das nicht – wir Menschen wären niemals entstanden.

Und wir wären niemals so weit gekommen. Für unsere Vorfahren stellten Klimaphänomene immer wieder existentielle Bedrohungen dar. Am schlimmsten übrigens, wenn es kalt wurde. Wie etwa in der Kleinen Eiszeit ab dem 14. Jahrhundert. Aber jede Klimaschwankung führte auch zu Anpassungen, neuen Technologien, veränderten Bautechniken. Oft sogar zu neuen Epochen, Kulturen, Denkweisen.

Wir Menschen werden beides tun müssen: Den Ausstoß von Treibhausgasen senken und gleichzeitig alles tun, um auf einem wärmer werdenden Heimatstern gut leben zu können. Wir werden als industrielles und innovatives Europa nicht darum herumkommen, die knifflige Aufgabe zu meistern: Anderen Nationen vorzuleben, wie es sich in Frieden und Wohlstand leben lässt, und gleichzeitig die Ressourcen des Planeten zu schonen. Sich also umweltfreundlich zu verhalten und es trotzdem schön und bequem haben – auf Dauer sogar schöner und bequemer als mit der bisherigen schmutzigen Technik.

Was aber nicht funktionieren wird: ausschließlich Verzicht zu predigen.

Warum man die Welt nicht retten muss

Zuerst die schlechte Nachricht: Wir können die Welt nicht „retten“. Und jetzt die gute: Wir müssen es auch gar nicht. Weil sie sich unaufhörlich selbst rettet. Sie ist nichts anderes als ständiger Wandel, Anpassung und Veränderung. Wir Menschen sind dabei stets Teil dieser notwendigen Prozesse gewesen, und zwar ein gar nicht so unbedeutender.

„Die Welt“ wurde schon so oft gerettet, und die Mehrheit der Menschen hat es nicht mal gemerkt. Wer etwa so alt ist wie ich (über 60), erinnert sich vielleicht an die Weizenfelder der Kindheit: lange Halme, damals größer als ich selbst. Wäre der Weizen weiter so verschwenderisch hoch gewachsen, hätten die Felder nicht mehr lange gereicht, um die wachsende Zahl der Menschen zu ernähren. Aber ein US-Agrarwissenschaftler hat in den 1960er- und 1970er-Jahren die Landwirtschaft revolutioniert. Nein, nicht mit Giften oder Gentechnik, sondern durch kluge, geduldige Zucht. Er kreuzte den ertragreichen Mexikoweizen mit einer kleinwüchsigen japanischen Sorte. So konnten mehr Körner auf einem Halm wachsen, ohne dass er umknickte. Die Erträge in Indien steigerten sich damit fast ums Dreifache. Bei Reis und anderen erzielte er ähnliche Verbesserungen.

Norman Borlaug hieß der Mann, der 1970 dafür den Friedensnobelpreis erhielt. Sein Name wäre heute geeignet als Wissensschocker für die 250.000-Euro-Frage bei „Wer wird Millionär“. Und er ist nur einer von vielen, vielen Menschen, die tagtäglich Probleme lösen, sich um die Zukunft sorgen und Mitstreiter für ihre Ideen finden.

Als ich 1953 geboren wurde, war ich einen Augenblick lang der jüngste von 2,6 Milliarden Menschen. In diesem Moment im Spätherbst 2021 bin ich (so verrät es die famose Statistikseite population.io) Nummer 574.941.717 von 7.284.959.001. Ich gehöre damit zu den ältesten sieben Prozent der Weltbevölkerung. Und ich finde das großartig. Wie viel mehr Menschen, Ideen, Initiativen und geistige Energien als vor 68 Jahren stehen damit zur Verfügung!

Ich finde es auf wunderbare Weise entlastend und erleichternd, das zu wissen. Wir brauchen „die Welt“ nicht zu retten. Stattdessen verbessern wir unseren Teil „der Welt“. Wir kümmern uns um das Arbeitsgebiet, auf das wir gestellt sind. Wir werden es intelligenter, freundlicher und weniger fossil gestalten.

Ein Hoch auf die Ketzerei

Als evangelischer Theologe liebe ich Ketzer. Wie Martin Luther den lautstarken Ablassverkäufern Widerstand geleistet hat, möchte ich der apokalyptischen Untergangspoesie der Weltretter eine nüchterne Bitte entgegensetzen: Machen wir einfach weiter wie bisher. Nichts anderes haben unsere Vorfahren über tausende Generationen hinweg gemacht: Sie haben die Dinge, bei denen es nötig war, verbessert. Sie haben geholfen, Katastrophen zu überleben oder sogar zu verhindern. Sie haben geduldig den Radius und die Fähigkeiten der menschlichen Kultur erweitert. Wäre das nicht ein vernünftiger und menschenfreundlicher Vorschlag zur Gestaltung der Zukunft?

Muss sie wirklich sein, die „Wacht endlich auf!“-Attitüde typischer Weltretter und Weltretterinnen? Der Narrativ, bisher sei alles falsch und verkorkst gelaufen, sorgt für unnötigen Stress, für Lagerbildung und Aggression. Wie wäre es, stattdessen dankbar auf die vielen Menschen zu sehen, die mir mein eigenes Leben ermöglicht haben? Muss man seine Vorgänger klein machen, um selbst größer zu wirken?

Meinen Vorfahren verdanke ich, dass ich lebe. Dem jüdischen Serologen Alexander Solomon Wiener aus Brooklyn verdanke ich, dass ich bei meiner Geburt nicht gestorben bin – so wie meine Schwester vor mir an einer Rhesusunverträglichkeit. Dem schottischen Bakteriologen Alexander Fleming verdanke ich, dass ich mit drei Jahren nicht an einer Lungenentzündung ums Leben kam – worauf sich meine Mutter, eine erfahrene Krankenschwester, schon eingestellt hatte. Gerade noch rechtzeitig traf aus den USA eine Sendung mit lebensrettendem Penicillin für mich ein.

Retten wir die Zukunft, indem wir uns vom Wahn der Riesen befreien, alles zu können – sogar die Welt zu zerstören. Die Naturforscherin Jane Godall schreibt in ihrem neuen Buch „Das Buch der Hoffnung“, sie habe vier gute Gründe, an die Zukunft zu glauben: den erstaunlichen menschlichen Intellekt, die Widerstandskraft der Natur, die Power junger Menschen, und den unbezähmbaren menschlichen Geist.

Wir sind Zwerge, vielleicht. Aber wir stehen auf den Schultern von Riesen. Beim französischen Philosophen Bernhard von Chartres taucht um 1100 diese schöne Metapher zum ersten Mal auf. Sie hat eine wundervolle Pointe: Unsere Kinder, Enkel und Urenkel werden – wenn wir schon lange nicht mehr hier sind – möglicherweise über uns Zwerge sagen: Erstaunlich, was diese Riesen damals in der Klimakrise geleistet haben.